陶瓷前驱体技术正在能源器件里大显身手。在质子型陶瓷燃料电池一侧,清华大学董岩皓团队提出“界面反应烧结”思路:先用可控酸蚀***电解质表面,再与氧电极共烧,使两者以化学键合而非机械堆叠方式结合,界面阻抗骤降。器件在350 ℃仍能输出300 mW cm⁻²的峰值功率;温度升至600 ℃时,功率更是冲到1.6 W cm⁻²,为低温高效运行提供了范例。传统固体氧化物燃料电池则依赖陶瓷前驱体“打地基”——以金属醇盐、卤化物或酸盐为起始物,经溶胶-凝胶或水热反应,可精细制备出晶粒尺寸、孔隙率受控的电解质与电极。其中,钇稳定氧化锆(YSZ)前驱体烧出的电解质在高温下氧离子电导率优异,使电池堆功率密度与寿命同步提升。更跨界的是,同样思路被移植到锂离子电池正极:董岩皓等人通过渗镧均匀包覆和行星式离心解团,将氧化锂钴表面钝化成陶瓷层,有效阻断应力腐蚀裂纹扩展。实验表明,改性后的正极在4.8 V高电压下仍能稳定循环,传统“脆性断裂”模型由此被修正,为下一代高能量密度电池奠定了界面工程基础。冷冻干燥法是一种制备陶瓷前驱体的有效方法,能够保留其原始的微观结构。广东耐酸碱陶瓷前驱体粘接剂

把陶瓷前驱体真正推向能源市场,成本与环保是必须跨过的两道门槛。一方面,高性能配方往往依赖稀土、贵金属或高纯度化学试剂,原料单价动辄每公斤上千元,导致电池或燃料电池的瓦时成本居高不下;同时,多步高温烧结、溶剂回收和精密气氛控制进一步抬升制造费用,规模化门槛显而易见。另一方面,传统制备路线常用氯硅烷、DMF、乙二醇醚等有毒溶剂,挥发后形成VOC与酸性废气,废水中残留的金属离子和有机配体也带来处理压力。若不解决上述痛点,即使实验室数据亮眼,产业化仍难落地。未来需通过三条路径破局:一是开发富铁、富锰或钙钛矿型无稀土体系,利用储量丰富的过渡金属替代昂贵元素;二是引入水基溶胶、熔盐电化学合成、微波等离子体等绿色工艺,缩短反应时间、降低能耗;三是建立闭环回收系统,对废液中的金属离子和溶剂进行在线纯化回用,将三废排放降到比较低。只有把成本曲线拉平、把环保红线守牢,陶瓷前驱体才能真正走进大规模储能、氢能及固态电池领域。广东耐酸碱陶瓷前驱体粘接剂科学家们正在探索新型的陶瓷前驱体材料,以满足航空航天等领域对高性能陶瓷的需求。

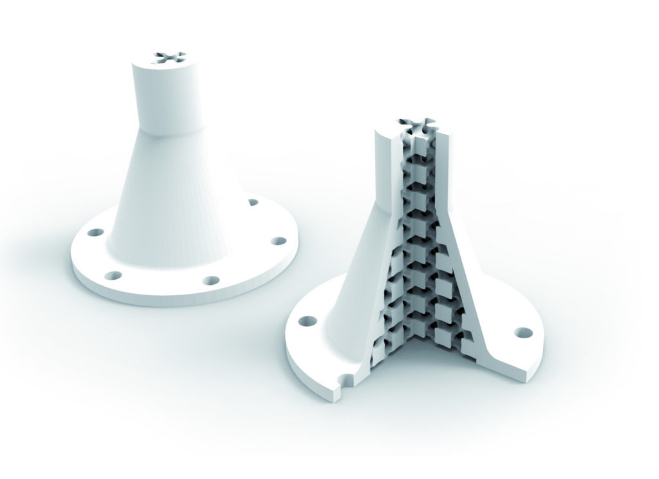

在航天领域,陶瓷前驱体正凭借“快”与“复杂”两大关键词,重塑高超声速飞行器热防护系统的制造范式。传统热压烧结动辄数天甚至数周,如今北京理工大学张中伟团队推出的 ViSfP-TiCOP 原位自增密路线,把陶瓷基复合材料的固化、致密化、碳化/硼化反应整合进一条连续工艺,周期被压缩至小时量级,既降低能耗又实现批次间快速切换,为低成本、大批量生产耐高温舵面、鼻锥提供了现实路径。另一方面,增材制造给复杂构型带来“自由生长”的可能:光固化 3D 打印先把陶瓷前驱体浆料按 CAD 模型逐层固化成“绿坯”,再经一步脱脂烧结即可得到具有蜂窝冷却通道、点阵减重结构或随形传感网络的**终陶瓷件。设计师无需再受模具或机加工限制,可直接将热防护、承载、传感功能集成到同一部件中,满足新一代航天器对轻质、**、多功能的苛刻需求。

把陶瓷前驱体的诞生过程想象成一场“分子乐团”的现场演出:•化学组成是一把“总谱”,微观结构则是每个乐手的“节奏卡”。在固体氧化物燃料电池的舞台上,只要某位小提琴手(阳离子)提前半拍,或鼓手(氧空位)错了一个鼓点,整首“离子-电子交响曲”就会跑调——电导率瞬间失衡,能源效率随之走音。然而,指挥家(实验员)手里的指挥棒(传统反应釜)只有毫米级精度,无法让每个原子都精细踩在节拍上,于是每次演出都有“即兴变奏”,导致性能忽高忽低。•溶胶-凝胶、水热这些“高阶乐谱”虽然能写出华丽的复调,却要求乐团在真空、高压、超声等极端环境下排练。排练厅造价高昂,座位有限,每次只能容纳几克“乐手”同时演奏;更棘手的是,只要室温波动1°C、搅拌速率偏差10rpm,整首曲子就可能从交响乐变成噪音。于是,这场演出至今仍是“小众限定场”,难以走进万人大剧场——工业化生产线。采用 3D 打印技术与陶瓷前驱体相结合,可以制造出复杂形状的陶瓷构件。

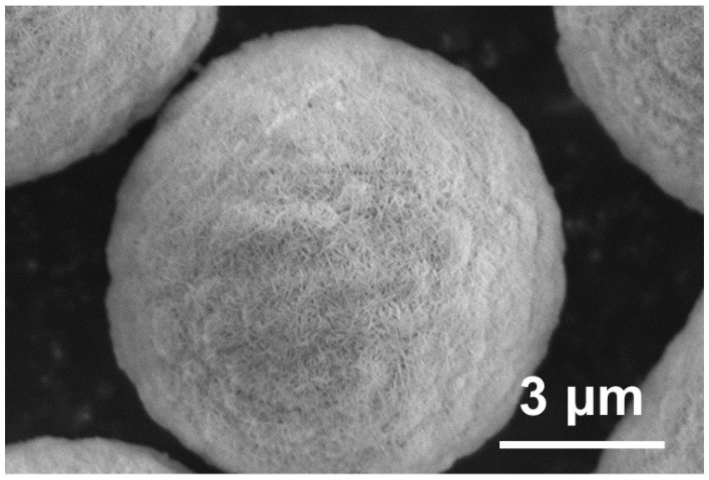

溶胶-凝胶路线是获取高纯度陶瓷前驱体的经典方法。以氧化锆为例,先将四丁氧基锆溶于无水乙醇,配成均相溶液;随后在搅拌下滴加去离子水和少量盐酸,醇盐立即发生水解-缩聚,锆-氧-锆网络逐步展开,形成透明、稳定的氧化锆溶胶。经室温陈化、真空干燥,便可得到比表面积大、粒径分布窄的氧化锆前驱体粉末,后续 600–800 ℃ 煅烧即可晶化为四方或立方相氧化锆。若目标转向碳化硅,则需先构造含 Si–C 骨架的聚合物:通常以甲基三氯硅烷与二甲基二氯硅烷按设定比例共水解,缩聚成聚碳硅烷。通过调节单体比例、催化剂用量和升温程序,可精细控制聚合物的分子量、支化度与陶瓷产率。随后把聚碳硅烷置于惰性气氛下 1000–1400 ℃ 高温裂解,聚合物骨架重排、脱氢脱碳,**终转化为晶粒细小、纯度高的碳化硅陶瓷。两条路径均以分子级均匀性为起点,借助温和液相或可控热解,实现陶瓷组分、微观结构及**终性能的精确调控。陶瓷前驱体的回收和再利用是当前材料科学领域的研究热点之一。广东耐酸碱陶瓷前驱体粘接剂

陶瓷前驱体的流变性能对其成型工艺和产品的质量有重要影响。广东耐酸碱陶瓷前驱体粘接剂

陶瓷烧结完成后,仍需三道“后处理”工序,才能把潜能彻底释放。***,热处理:经高温烧成的陶瓷内部常残留热应力,容易在循环载荷下萌生微裂纹。通过在低于烧结温度的区间内进行精密退火,可松弛晶格畸变、细化晶粒,使抗疲劳寿命提升30%以上。第二,增韧处理:对氧化锆等可相变陶瓷,可利用应力诱导的t→m相变产生体积膨胀,在裂纹前列形成压应力屏障;同时把碳纤维、SiC晶须或石墨烯片引入基体,借助界面脱粘与纤维拔出机制,将断裂韧性提高2~4倍。第三,化学处理:采用溶胶-凝胶、化学气相沉积或离子交换技术,在表面构筑富硅、富氮或含氟层,不仅赋予陶瓷优异的耐酸碱、耐盐雾性能,还能通过Ca²⁺/Na⁺交换改善生物活性,满足人工关节、牙科植入体的长期服役需求。广东耐酸碱陶瓷前驱体粘接剂

杭州元瓷高新材料科技有限公司免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。